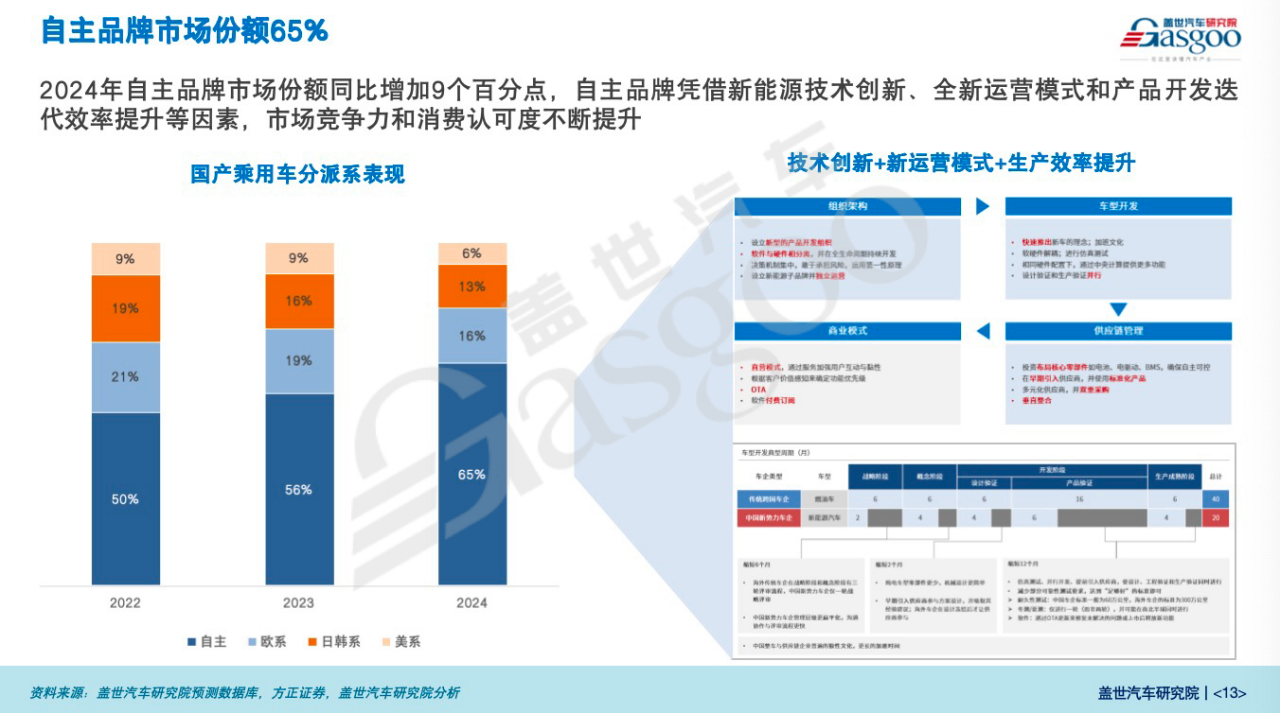

| 2025年的中国汽车市场,正见证一场前所未有的战略变革。当奔驰、宝马、大众、丰田等跨国巨头集体加速本土化研发,当宝马短时间内接连与华为、阿里巴巴官宣合作,当雷克萨斯将首个海外工厂落地中国,这场由电动化与智能化驱动的合资车企转型大戏,已从试探性布局转向全方位战略重构。 寒冬警报:市场份额骤缩背后的生存危机 市场份额的剧烈收缩撕开了合资车企的多重困境。自主品牌以新能源赛道为跳板,在15-25万元主力价格带构筑起铜墙铁壁,其产品矩阵中新能源渗透率已突破60%大关。更具威胁的是豪华品牌的俯冲攻势,以"技术平权"为战略将旗舰级智能配置下探至30万元区间,形成自上而下的精准打击。这种双向挤压使得合资品牌的生存空间愈发逼仄,昔日仰仗的品牌溢价在技术迭代浪潮中逐渐消融。  转型步伐的迟滞让合资车企在新能源竞技场陷入被动。当自主阵营以每月数款新车的节奏刷新产品矩阵时,多数合资品牌仍在消化电动化转型的阵痛。2024年数据显示,主流合资品牌新能源渗透率仅为17.1%,不足自主品牌的三分之一。这种差距不仅体现在产品数量上,更暴露在技术代际的鸿沟中——从800V高压平台到城市领航辅助驾驶,核心技术的缺失使得合资新能源车型在性能指标与用户体验两个维度均显疲态。 智能化短板则进一步削弱了市场信任。在座舱交互领域,合资车型普遍存在的车机卡顿、语音识别率低下等问题,与自主品牌可自定义的智能生态形成鲜明对比;在自动驾驶层面,多数合资车型仍停留在L2级基础功能,而自主品牌已实现高速领航辅助的全面覆盖。 危机倒逼下的转型阵痛正在各个合资体系内显现。2025年初,上汽通用总经理卢晓就其业绩表现表示,2024年第四季度上汽通用利润已经回正。但不可否认的是,全年销量同比下滑56.54%的阴影始终挥之不去,这为其2027年即将到期的合资协议蒙上阴云。北京现代的断臂求生更显悲壮,两年内80亿元的增资输血难阻产能收缩,重庆工厂在去年1月以折价20亿元的代价易主,折射出韩系品牌在中国市场的深度回调。 本田方面的动作更大。继2023年广汽本田启动首次裁员,到了去年5月广汽本田的正式员工也受到裁员波及,由于赔偿丰厚,广汽本田征集到约1700人自愿离职人员,占到公司总人数的14%。东风本田紧随其后,相继裁撤了约500名劳务派遣人员和2000名正式员工。此后的7月,本田中国宣布将实行产能优化,加速电动化转型。 这场涉及生产体系、人才结构、技术路线的全方位变革,正在考验每个合资品牌的战略定力与执行效率。 破局之道:从“油电摇摆”到技术路线重构 在这场生死时速的转型竞赛中,合资车企们逐渐意识到,油电并行或许是通往未来的必经之路。大众、通用、沃尔沃等车企纷纷调整战略,开启了油电双轨发展的征程。 正如一汽-大众(商务)副总经理吴迎凯所言:“从2025年开始,一汽-大众要做‘三好学生’,即不仅要做好燃油车,还要做好混动车和纯电车。” 根据计划,一汽-大众将从2026年起推出11款专为中国市场量身打造的全新车型,涵盖燃油、混动、纯电三大领域,试图在不同细分市场中寻找新的增长点。上汽通用也不甘示弱,计划在2025-2027年投放12款新能源车,不仅有纯电动车型,还引入了增程技术,以满足不同消费者的需求。沃尔沃则计划在2025年推出七款新车,同步布局燃油、纯电、插混三大动力系统,展现出全面转型的决心。 为了在这场竞争中脱颖而出,合资车企们也在技术研发上加大了投入,取得了不少突破。上汽通用联合宁德时代开发的6C超快充电池,成为了行业内的一大亮点。这款电池能够在短短10分钟内补充350km的续航里程,大大缓解了消费者的续航焦虑,让电动车的充电效率向燃油车加油看齐。 如果说电动化是基础能力,智能化才是合资车企真正的转型深水区。在这场争夺战中,"技术主权"的让渡与重构成为最大看点。 为了弥补这一短板,合资品牌纷纷开启本土化合作之路。上汽奥迪将纯电新品牌“AUDI”智驾、智舱主导权交给本土伙伴,一汽奥迪新车型则官宣全系搭载华为高阶智驾系统。这种"以市场换生态"的策略,彻底颠覆了传统合资模式中"外资主导技术"的旧秩序。 图片来源:宝马集团 3月26日,宝马集团在九天内连续与华为、阿里达成战略合作,不仅基于鸿蒙系统开发智能应用生态,更借助通义大模型开发智能座舱系统,并计划于2026年率先搭载于中国生产的宝马新世代车型。这种将车机"数字灵魂"托付中国科技企业的决策,印证了宝马大中华区总裁高翔的判断,中国市场的创新速度与用户需求特殊性,正在重新定义全球汽车产业的技术路线。“中国作为全球创新的引擎,已成为宝马集团未来发展战略中的重要支点”。 与此同时,奔驰牵手Momenta,打造“无图”L2++智驾,试图在智能驾驶领域实现弯道超车;一汽-大众联合地平线、立讯精密等企业,积极布局高阶智驾与AI大模型,致力于提升车辆的智能化水平;东风日产在半年内先后与华为、Momenta达成智能座舱及驾驶合作,叠加高德地图、百度和科大讯飞等合作伙伴,构建起了从座舱到驾驶的全栈智能化解决方案;以及上汽通用则在全新一代智能驾驶平台中预留了L3级自动驾驶能力,为未来的智能化升级埋下了伏笔。 “今年开始,我们要全面吹响合资车企的反攻号角,成为合资2.0时代的领头羊。”卢晓在2025年新春媒体沟通会上以这样一句话来作为其发言的结尾。 但显然,在这场智能电动化突围战中,合资车企正从单纯的技术引进者转型为生态整合者。中国智能电动汽车产业链不仅实现了话语权的跃升,更催生出全球汽车产业格局的新变数。这种深度融合的生态模式,正在将昔日的"技术跟随者"塑造成智能电动时代的"规则制定者"。 组织革新:从“合资博弈”到“命运共同体” 3月27日,梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松在《人民日报》发表署名文章,题为《投资中国市场是自然而然的选择》。提及:“我们在中国的研发布局是德国之外最强大的。”北京、上海的研发中心聚焦新能源与智能网联,正在改写跨国车企"母国研发+全球复制"的百年传统。 他进一步表示,目前,中国已经发展成为全球最大的汽车市场、最大的新能源汽车市场。汽车行业最重要的两个发展方向——电动化和智能化正在中国如火如荼地展开。“中国速度”已经成为汽车行业创新的新名片。 为此,梅赛德斯—奔驰正在着手提升研发效率,向“中国速度”看齐,向中国用户的需求看齐。“过去10年间,我们与中国合作伙伴共同投资超过1000亿元人民币,如今,我们正继续投入超过140亿元人民币,用以进一步丰富中国“智造”阵容,提升本土研发实力。”康林松如是说。 这种以中国为核心的研发战略转型并非孤例。今年1月6日,大众汽车集团(中国)方面表示,目前在中国市场正推行全面电动化战略,扩充集团电动车型的产品组合。按照规划,到2027年大众汽车集团及旗下品牌计划在中国市场推出40款全新车型,其中20款为新能源车型。到2030年,将在中国推出超过30款电动车型。 如此密集的产品规划背后,是大众对中国市场的重视与担忧。一直以来,欧洲和中国市场是大众最大的两个业务市场,占据大众75%的业务总量。截至2023年底,大众在全球市场累计交付车辆超9200万辆,其中超5000万辆卖到了中国。大众汽车集团董事会主席奥博穆(Oliver Blume)一直将中国称为大众的第二故乡。 为了稳住中国市场,大众在合肥打造了新的“狼堡”,约3000名研发人员正专注开发下一代智能网联车型。“我们正在将合肥发展成为集团‘在中国,为中国’战略的中心,并成为对接合资公司以及本土合作伙伴的重要接口,提高效率,加速开发,并优化成本结构。”大众汽车集团负责中国业务的管理董事贝瑞德此前就已强调。 与此同时,上汽大众通过续约55年,进一步深化了与大众汽车集团的合作。在新的合作周期内,上汽大众将在2030年前推出18款新车,其中15款将专为中国市场开发,展现出对中国市场的高度重视和深耕决心。同时,安亭二厂将转型为奥迪电动车专属基地,加大在新能源领域的投入和布局,推动企业向电动化、智能化转型。 这种逆向创新模式,正在重构行业既有的技术转移路径和市场竞争规则,为全球汽车产业变革提供了新的实践样本。 未来猜想:淘汰赛中的“剩者为王” 展望未来,合资车企在华的发展充满了不确定性,但也孕育着无限的可能。在这场激烈的市场竞争中,价格战、出口战略和技术话语权的争夺将成为决定企业命运的关键因素。 价格战似乎已经成为了合资品牌下沉市场的常态。上汽大众、广汽丰田等品牌纷纷采用“一口价”策略,试图在价格上吸引消费者。北京现代更是推出了“焕新一口价”促销活动,最高降价幅度达4.2万元,部分车型的成交价甚至已经低于比亚迪。这种价格上的激烈竞争,虽然能够在短期内吸引消费者,提升销量,但也对品牌的利润空间和品牌形象造成了一定的冲击。如何在价格战中找到平衡点,既满足消费者对价格的需求,又能保证企业的盈利和品牌的可持续发展,成为了合资车企面临的一大挑战。 在国内市场竞争日益激烈的情况下,出口战略成为了合资车企寻求突破的新方向。北京现代计划在2025年将出口量提升至8-10万辆,未来所有产品都将面向全球市场,试图通过拓展海外市场来缓解国内市场的压力。东风日产也计划从2025年起启动新能源汽车的出口事业,初期设定为年出口10万辆新能源车型,为企业的发展开辟新的增长空间。出口战略的实施,不仅能够帮助合资车企消化过剩的产能,还能够提升品牌的国际影响力,实现全球资源的优化配置。然而,出口市场也面临着诸多挑战,如不同国家和地区的法规标准差异、市场需求的多样性、贸易壁垒等,这些都需要合资车企在拓展海外市场时认真应对。 这场转型本质上是全球汽车产业权力结构的重构。当中国自主品牌新能源汽车渗透率突破60%且持续输出技术标准时,合资模式已从单向的技术引进转变为双向的技术交融。从"用市场换技术"到"以生态定标准",从"制造工厂"到"创新策源地",这场变革不仅重塑着跨国巨头的全球战略,更在倒逼中国本土企业加速进化。当智能电动车的竞争进入"生态对抗"阶段,谁能在开放合作中构建更具韧性的创新网络,谁就将赢得下一个时代的入场券。 这场突围战,没有旁观者,只有生死时速。 |